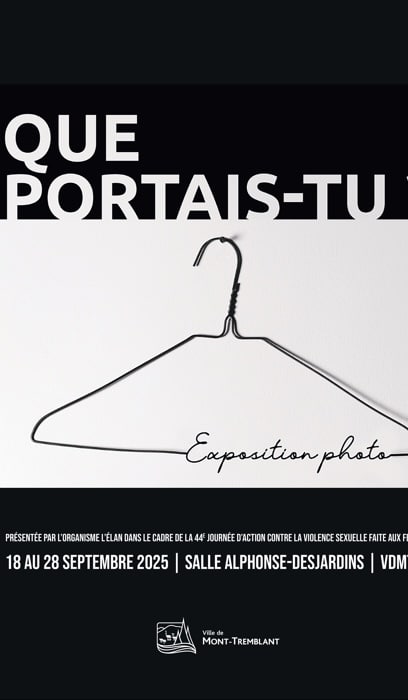

Exposition : « Que portais-tu ? »

Par Joëlle Currat

Cette question est malheureusement encore posée aux victimes de viols et d’agressions sexuelles. Une exposition qui aura lieu prochainement à Mont-Tremblant dénonce des préjugés sexistes qui ont la vie dure…

Trop souvent, la question « Que portais-tu ? » est posée aux victimes de viols et d’agressions sexuelles, comme si la manière dont elles étaient habillées incitaient les agresseurs à s’en prendre à elles. Une exposition composée de photos grand format invite le public à prendre connaissance de témoignages associés à des vêtements portés lors d’une agression. En voyant des tenues de sport, une chemise de nuit, des jeans et des chandails, on a vite fait de se rendre compte que l’habillement ne constitue d’aucune façon un facteur déterminant à cet égard.

À l’initiative de L’Élan, le centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel des Hautes-Laurentides (CALAC), cette exposition a pour objectif de mettre fin aux préjugés à l’encontre de toute personne ayant subi des violences sexuelles et de susciter l’empathie. L’organisme fait d’ailleurs un travail remarquable dans ce domaine en offrant du soutien aux victimes d’agression sexuelle, en faisant de la prévention, en formant des intervenant·e·s et en sensibilisant le public.

Dénoncer davantage

Mélanie Sarroino est intervenante sociale à l’Élan. Elle offre quotidiennement du soutien à des femmes et à des adolescentes de 12 ans et plus victimes d’agressions sexuelles. Elle fait aussi beaucoup de prévention dans les écoles secondaires francophones et anglophones sur tout le territoire des Laurentides, en plus d’agir concrètement pour inciter le gouvernement à voter des lois ou pour trouver des sources de financement. Monter une exposition telle que Que portais-tu ? fait partie du volet vie associative de l’organisme, offrant ainsi une occasion pour les bénéficiaires des services de pouvoir s’impliquer.

L’intervenante rappelle qu’au Québec, chaque année, une femme sur trois et un homme sur dix se font agresser. On pourrait se demander si dans la dernière décennie, les victimes dénoncent davantage leurs agresseurs ? « On constate effectivement une augmentation des dénonciations depuis le phénomène MeToo (#moiaussi) et à la suite de couvertures médiatiques des procès de Gilbert Rozon ou des hockeyeurs d’Équipe Canada Junior, par exemple », indique Mélanie.

Celles qui hésitent à briser le silence et à porter plainte éprouvent souvent de la honte et de la culpabilité. Elles ont aussi peur de ne pas être prises au sérieux, de subir des représailles ou de décevoir leurs parents, dans le cas des adolescentes. « Le message que nous martelons sans arrêt, c’est que l’agresseur est à 100 % responsable de l’agression. »

Des préjugés tenaces

On le sait, dans les cas d’agressions sexuelles, on tend à blâmer la victime : quels vêtements portait-elle ? Qu’a-t-elle fait pour se retrouver dans cette situation ? A-t-elle consommé trop d’alcool ? Pourquoi a-t-elle invité l’agresseur chez elle ? Encore aujourd’hui dans l’affaire Rozon, on peut constater combien les victimes sont scrutées à la loupe et analysées sous toutes leurs coutures.

On aborde aussi la question du consentement pour évaluer s’il y a eu crime ou non. Mélanie Sarroino mentionne qu’une étude menée au Nouveau-Brunswick révèle que si, dans un bar, une femme accepte un verre ou engage la conversation, cela signifie pour les hommes en général qu’elle consent à aller plus loin. Tandis que chez la femme, le consentement doit être confirmé plus tard dans l’espace privé.

De l’inceste en majorité

Un fait troublant relaté par l’intervenante sociale est que la moitié des agressions sexuelles recensées sont commises au sein de la famille par les pères, les beaux-pères, les frères, les oncles et les cousins. Dans ce cas-ci, on ne peut invoquer l’argument du consentement, puisque les agressions sont commises sur des jeunes.

Alors quelles en seraient les causes ? « Ces agresseurs considèrent que leurs enfants leur appartiennent, comme des objets dont ils peuvent disposer à leur guise. De la même façon qu’une femme appartenait à son mari il n’y a pas si longtemps, explique-t-elle. Ils pensent aussi qu’ils auront moins de chance d’être dénoncés par des proches. »

S’informer et communiquer

Quelles sont les pistes de solutions pour mettre fin à ce fléau que représentent les agressions sexuelles ? « Pour les hommes, il s’agit de bien s’informer au sujet du consentement et de bien le comprendre, suggère Mélanie. Et, surtout, de ne pas toucher à des personnes mineures parce que ça détruit leur vie. » L’intervenante souhaite qu’à l’avenir, les femmes puissent vivre libres et en sécurité, tout en sachant qu’en cas d’agression, elles ne sont pas fautives. Il n’y a aucun geste qui justifie de subir des violences sexuelles.

À mettre à l’agenda

Quoi : exposition « Que portais-tu ? »

Où : salle Alphonse-Desjardins à Mont-Tremblant

Quand : du 18 au 28 septembre 2025

1 commentaire

Bonjour,

Est-ce que cette exposition sera présentée ailleurs au Québec? Ce serait un projet tellement pertinent.